《笑話計劃》試著將藝術中可見與不可見的都呈現出來,展覽、紀錄一個當代藝術發生過程的案例。《笑話計劃》分為兩個部分,一是由一系列影像與文字組合的笑話圖文。二是關於這個計劃的過程文件。

我自2001年開始收集、挑選、修改、編輯朋友間轉寄的電子郵件的笑話。我依照笑話中的情境量身訂做與之配合的影像,這些圖文的人物表情、動作冷漠呆滯,服裝、場景平常無奇,這種去特殊性、反戲劇化的影像,在與消費性、娛樂化的文字並置搭配下,反而形成一種不協調的張力與詭異的冷凝對比,使觀者經歷一點閱覽上的挫折,挑戰觀者習慣的安適與滿足感,及資本主義傳媒慣用的影像與文字的邏輯。這就是此計劃笑話圖文的部分。

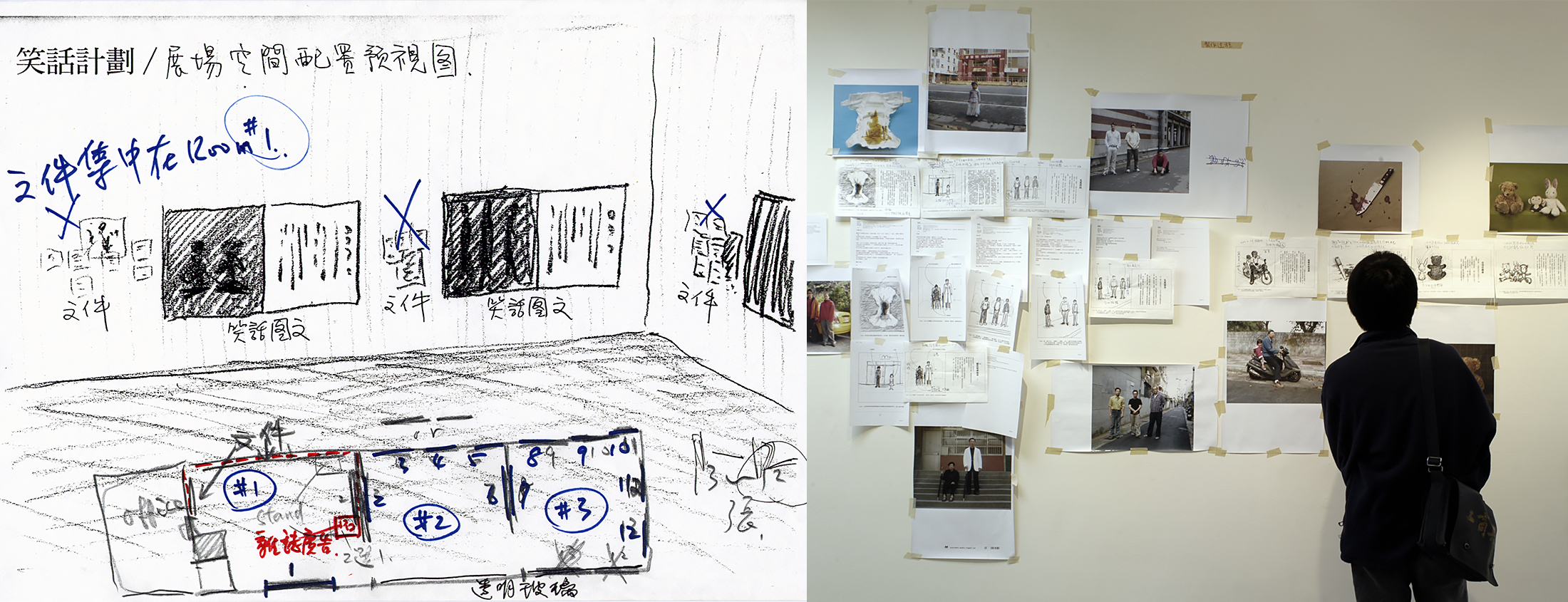

《笑話計劃》的過程文件,是將實現此計劃展出的程序以文件的方式呈現。目前台灣從事當代藝術創作的程序與模式,深為文化政策、藝術機制的制定與發展所影響,這個程序與模式大約是:1.構思作品、2.尋求補助、3.製作作品、4.廣告文宣、5.展演活動、6.策動評論。我收集、製造整個計劃的文件,從擬定計劃、申請創作補助、製作作品、購買媒體廣告、發出邀請卡與海報、作品發表,到結案核銷的過程,將其中的草圖、計劃書、公文、往來E-mail、MSN Messenger、輸出打樣,乃至邀約藝評文字通通收入。

所謂文本,是指作品本身。可是「作品本身」是什麼呢?對於這個定義與其範疇我個人是打問號的。文本,遠遠比我們想像中的要隱晦複雜。每一個作品或展覽都有它顯現、可見的部分,也有它隱藏、不可見的部分。說是隱密的,是因為多數人不認為過程是作品。然而,尋求補助、廣告文宣、策動評論其實是台灣當代專業藝術工作者一定會涉及的部分,這些不被視為藝術的過程與行為,其實就是產生藝術的深沉底蘊與脈絡,不論有沒有意識到它的存在,它的確深深地影響那可見的部分。我覺得我們實在應該正視這些不可見的部分,因為這就是慣例與機制,而它們又決定了作品的形式、操作模式、意義導向,以及一般人認為的藝術是什麼。

在《笑話計劃》中,藝術家與媒體、藝術機制的互動都顯露在過程文件與作品共同結構的脈絡裡。這些草圖、草稿、計劃書、往來的E-mail以及作品的論述都成為文件,並在上面直接用手寫繪做出工作筆記,留下思考的過程。「過程文件」一方面對圖文做了一些反省與詮釋;另一方面也將原本不可見的過程轉變成作品。在這裡,文件不為紀錄,而是一種表達的形式。

文件做為文本的一部分,至此獲得正名正身,從非文本或隱藏的文本變成正大光明的文本了。《笑話計劃》將申請創作補助、文宣廣告、邀寫藝評、應對媒體化暗為明地轉化成作品,將整個藝術生產的過程轉化為藝術過程的行為。

在當代藝術中,藝術家與藝術機構、媒體有很頻繁的互動,尋求補助、廣告文宣、策動評論,這些行為涉及資源、媒體與論述的功能與影響力。說的直接一點,沒有資源、媒體與論述的共謀,就沒有當代藝術。但也因此,藝術家在當代藝術展演中,從觀念、價值、意識型態,到語言、形式、美學,乃至創作動機與目的,都受到文化政策與藝術機制的種種制約。雖然《笑話計劃》對當代藝術的體制化進行了某種程度的反叛與省思,但結局卻是注定落敗的,猶如薛西弗斯的宿命與寓言,是一種徒勞無功的反諷。藝術家在某方面而言,明瞭在展演機制中生產與被消費的現實,承當一個製造藝術的

活體機器,生產藝術,參與展覽。似乎,藝術的功能與目的就是被觀賞、被展示、被收藏。不論喜歡不喜歡,同意不同意,這就是當代藝術的現實。至於「藝術」自身,猶如一般「笑話」的功能與目的:看過了,笑一笑,就可以了。

- 展覽|「2007高雄獎」,高雄市立美術館,高雄,台灣,2007

- 展覽|「笑話計劃」,靜宜大學藝術中心,台中,台灣,2005